《“十四五” 国民健康规划》明确提出 “强化中西医协同诊疗,推广整体健康管理模式,避免疾病治疗的局部化、碎片化”。这一政策导向在肩部疼痛诊疗领域尤为关键 —— 近年来肩痛已成为影响国民生活质量的常见问题,而 “只治肩、不治全身” 的误区正导致大量患者陷入 “反复治疗、反复复发” 的困境。

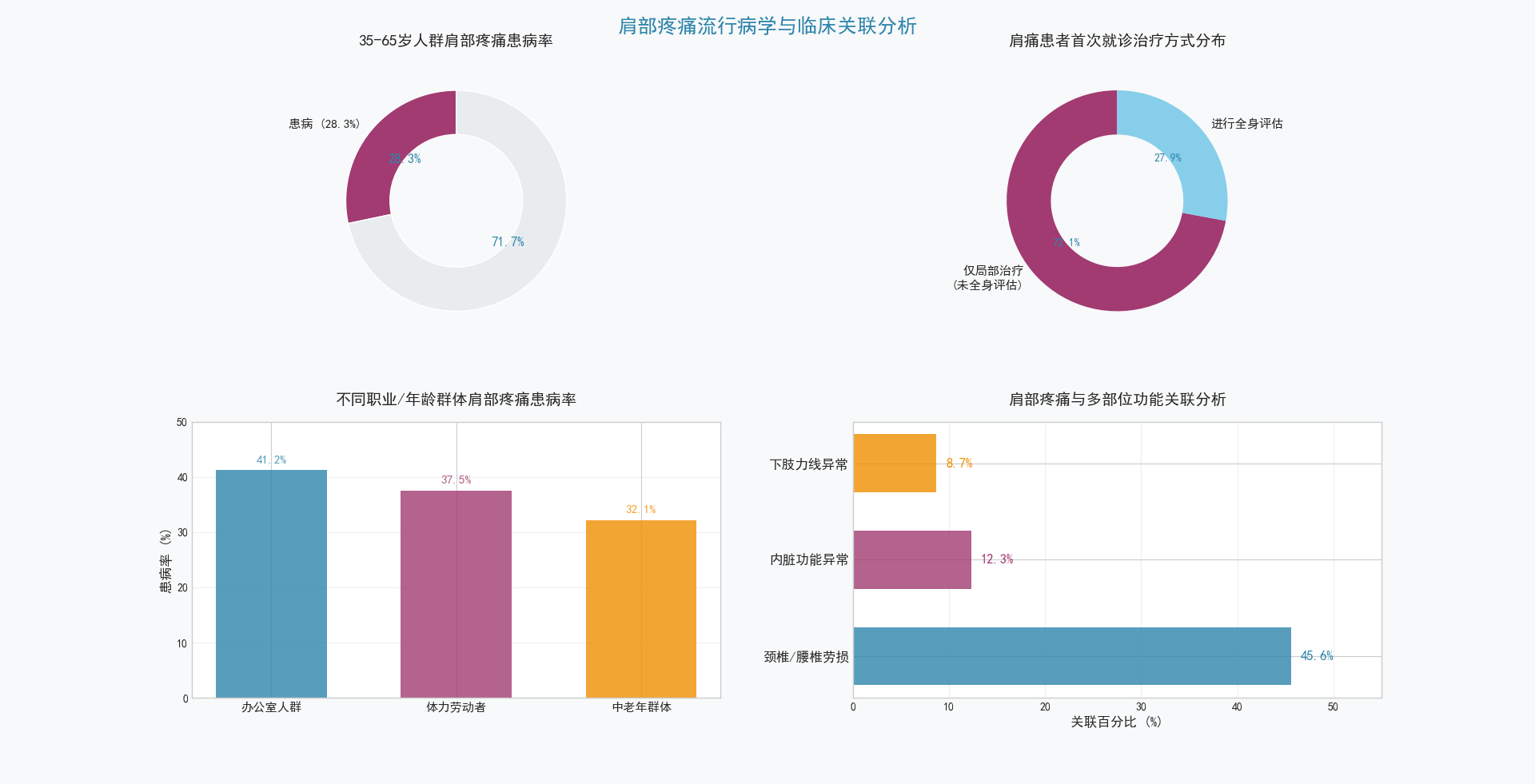

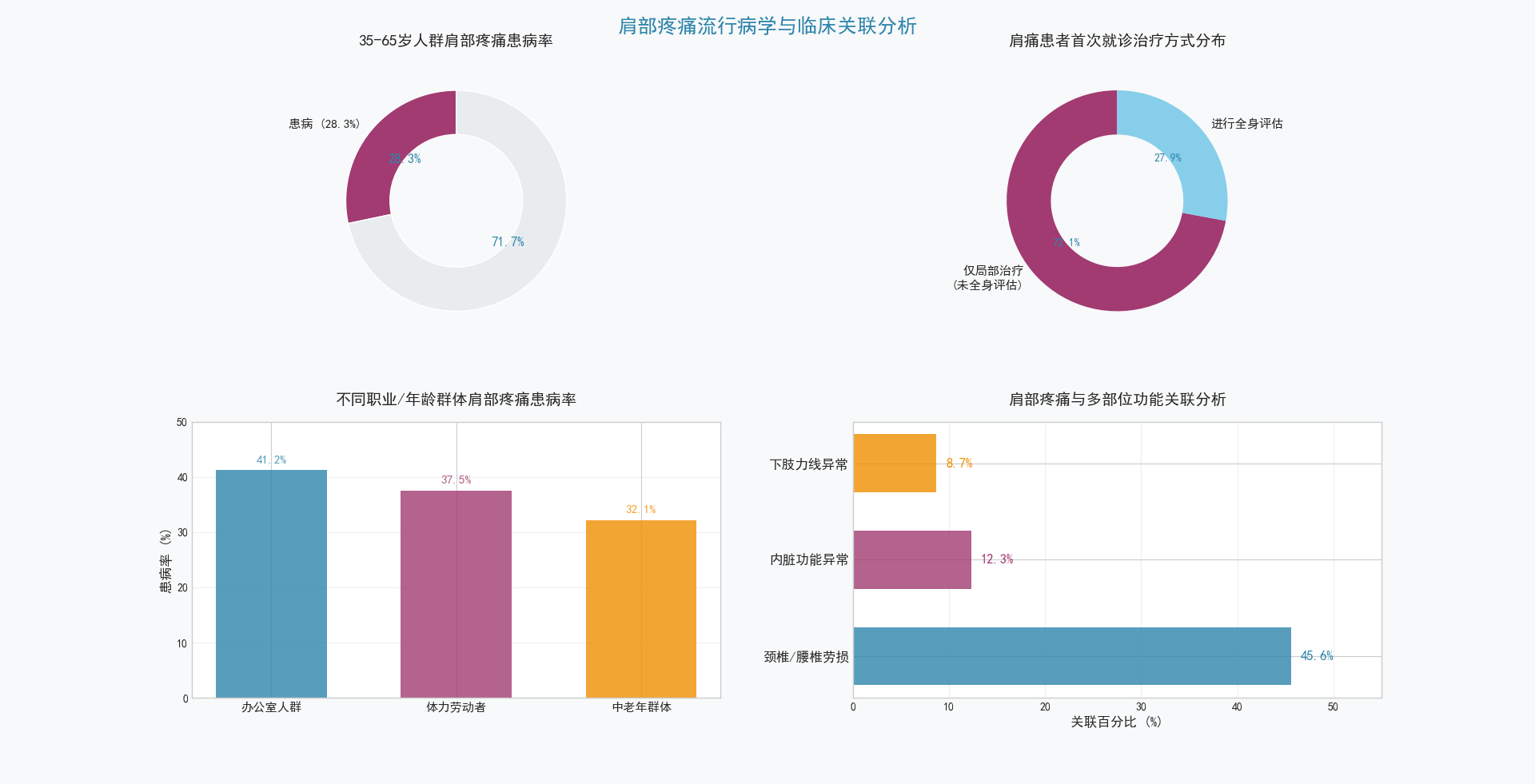

中国康复医学会 2024 年发布的《中国成人肩部疼痛流行病学调查报告》显示,我国 35-65 岁人群肩部疼痛患病率达 28.3%,其中办公室人群、体力劳动者、中老年群体患病率分别高达 41.2%、37.5%、32.1%。更值得关注的是,报告指出 72.1% 的肩痛患者首次就诊时,仅接受了肩周按摩、局部理疗或封闭注射等局部治疗,未进行全身健康评估。而北京协和医院康复科 2023 年《肩部疼痛与多部位功能关联的临床研究报告》进一步证实,45.6% 的慢性肩痛患者存在颈椎不稳或腰椎代偿性劳损,12.3% 的肩痛与甲状腺、胆囊等内脏功能异常相关,8.7% 的患者疼痛根源是下肢力线异常(如膝内翻、足弓塌陷)导致的全身生物力学失衡。

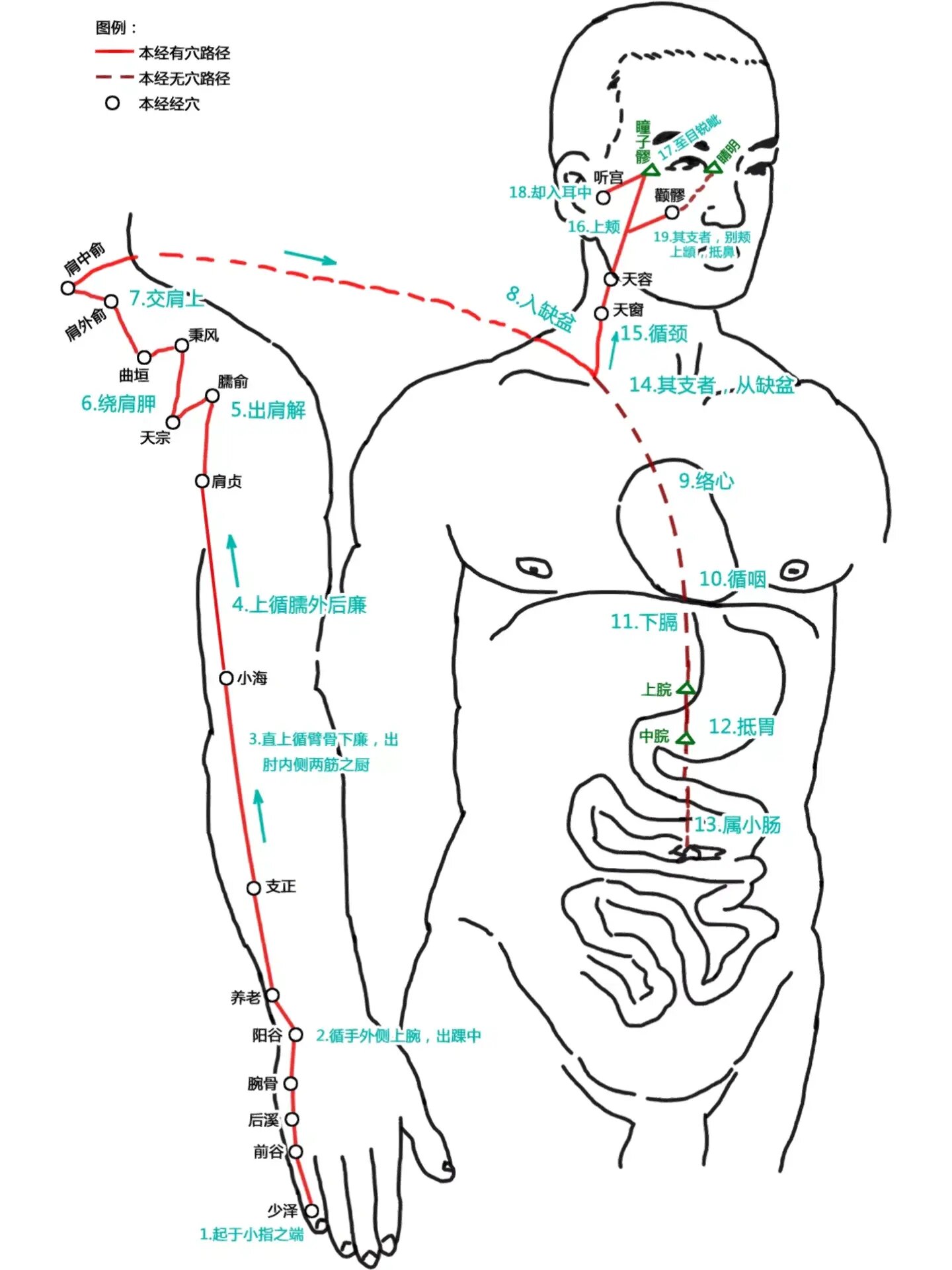

从现代医学视角看,肩部并非独立的 “疼痛单元”,而是全身神经肌肉链、生物力学系统的重要节点。中医理论则从 “经络 - 脏腑” 体系揭示肩痛的全身关联性。《灵枢・经脉》记载,手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经均循行于肩,三条经络分别关联大肠、三焦、小肠脏腑功能 —— 若大肠积热:表现为便秘、口臭,经气不通会导致肩前疼痛;三焦气化失常:表现为水肿、失眠,则易引发肩外侧酸痛;而小肠虚寒:表现为腹泻、腹痛,常伴随肩后侧隐痛。这意味着中医治疗肩痛,需兼顾 “通经络” 与 “调脏腑”,而非仅针对肩部进行单一治疗。

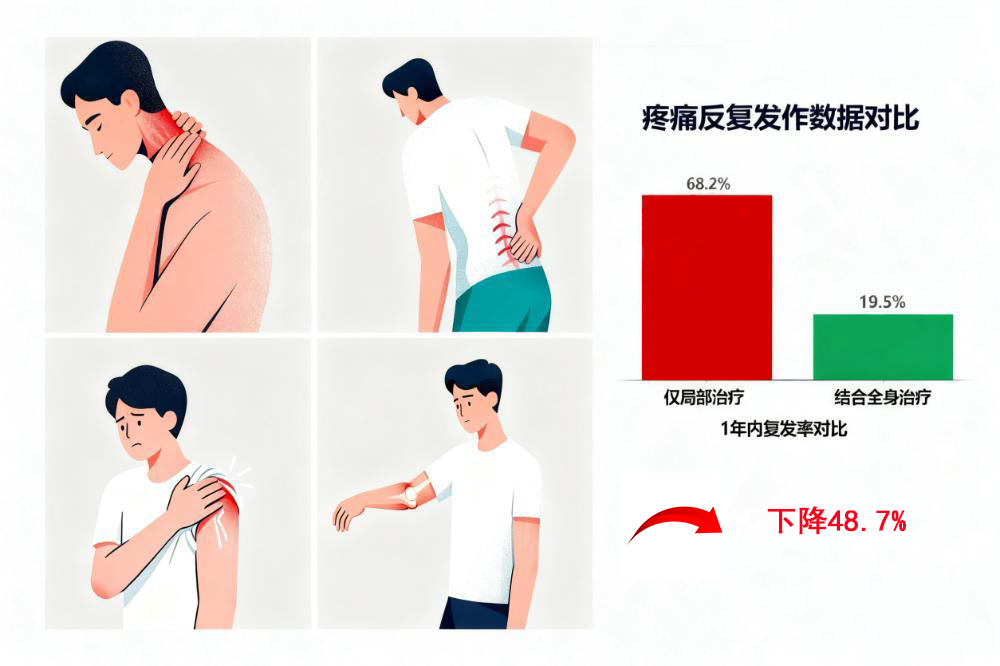

若仅针对肩部治疗,还可能导致其他问题:一是引发其他部位代偿损伤,长期依赖肩部肌肉代偿颈椎、腰椎问题,会导致肩袖撕裂、肱骨外上髁炎(网球肘)等继发损伤;二是导致疼痛反复发作,2023 年《中国康复医学杂志》研究显示,仅接受局部治疗的肩痛患者,1 年内复发率达 68.2%,而结合全身治疗的患者复发率仅为 19.5%。

在中西医协同治疗的实践中,鹊兄古法铜壶技术便是 “局部 - 全身” 一体化理念的典型体现。设备拥有国家二类医疗器械认证,深度融合中西医技术优势,以 “电、磁、热、水” 四种自然原理为核心,将传统中医的针灸、刮痧、拔罐、推拿、按摩、热敷、正骨、砭石八大疗法,与现代低频电脉冲技术有机结合。通过仪器的垂直靶向性渗透,能将热能精准传递至皮下深层组织,实现 “以热引寒,热进寒出”,在解决肩部局部炎症痛症的同时,借助铜壶的高渗透性疏通全身经络;低频电流还可刺激肌肉收缩,不仅能增强肩部及核心肌群力量、改善肌肉血液循环、缓解因长期代偿导致的肌肉萎缩,更能通过抑制疼痛信号传导,从局部镇痛延伸至全身不适的调节,为肩痛患者提供了兼顾局部治疗与全身调理的科学方案。

肩部疼痛如同身体发出的 “健康警报”,既可能是局部劳损的信号,也可能是全身健康失衡的缩影。无论是西医的生物力学调节,还是中医的经络脏腑调理,都需跳出 “只治肩” 的局限,以 “全身视角” 制定治疗方案。唯有中西医协同、局部与全身兼顾,才能真正实现肩痛的精准治疗与长期康复。